Si vous êtes sensible aux sujets concernant la qualité de vie au travail, vous aurez probablement entendu parler de cette évolution : terminée la QVT, on parle désormais de QVCT. Mais quelles différences avec la QVT ? Quelles sont les définitions de ces deux notions ? Notre équipe fait le tour de la question.

Qu'est-ce que la qVCT ?

QVCT : définition

QVCT signifie "Qualité de vie et des conditions de travail". Elle peut être définie comme « les actions qui permettent de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail des salariés et les performances liées à l’entreprise », si l'on reprend les termes de l’ANACT de 2013 concernant la QVT.

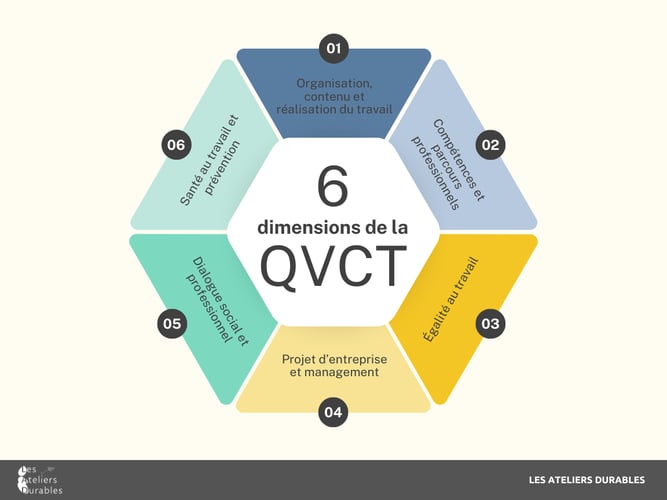

Développée par l’ANACT dans son référentiel QVCT (téléchargeable ici), la QVCT est définie par cette dernière à travers six dimensions clés :

- Organisation, contenu et réalisation du travail

- Compétences et parcours professionnels

- Egalité au travail

- Projet d'entreprise et management

- Dialogue social et professionnel

- Santé au travail et prévention

origine et cadre réglementaire

Après la crise sanitaire, qui a marqué un tournant dans la vie des entreprises et des salariés, les partenaires sociaux ont poussé à l’adoption du terme QVCT en lieu et place de la QVT. Le nouvel acronyme, créé dans le cadre de l’ANI sur la santé au travail du 9 décembre 2020, est entériné par la loi du 2 août 2021 « pour renforcer la prévention en santé au travail ». En revanche, c’est seulement à compter du 31 mars 2022 que l’expression QVT à été remplacée dans le code du travail par QVCT.

Même si la QVT devient maintenant QVCT, la définition, elle, ne change pas fondamentalement. Il s’agit simplement d’une nouvelle dénomination qui met l’accent sur les conditions de travail. Elle constitue un rappel à l’ordre sur la prévention des risques professionnels !

📖 Pour mieux comprendre les différents termes (QVT, QVCT, RPS...), rendez-vous sur notre article Qualité de vie au travail (QVT) : 4 définitions à connaitre

QVCT : Quelles différences avec la QVT ?

Le passage du terme QVT au terme QVCT interroge : pourquoi avoir intégré les conditions de travail ? Quelles conséquences cela a-t-il en pratique pour les employeurs ou pour le bien-être des équipes ?

santé au travail, expression des salariés, prévention des RPS

Les organisations et entreprises n’ont malheureusement pas toujours compris ce que signifiait la Qualité de Vie au Travail et l’ont souvent survolée, voire réduite à des moments de convivialité ou de détente. Ne plus parler de QVT mais de QVCT permet par conséquent un discours plus clair.

Avec ce nouvel ANI de 2020, l’ANACT compte en fait rappeler la substantifique moelle de ce qu’aurait dû être la QVT. En promulguant la QVCT, ce sont donc les principes essentiels d’un environnement de travail orienté sur la sécurité des équipes et leur santé physique et mentale qui sont réaffirmés :

- La bonne articulation entre la qualité de vie et la santé au travail

- Les possibilités d’expression des salariés sur leurs conditions de travail

- La prévention des risques au travail, tant des risques d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, que des risques psychosociaux.

la place du management et du dialogue

Ainsi, la notion de QVCT permet de recentrer le débat autour des conditions d’une bonne santé des travailleurs, à la fois sur le plan physique et psychosocial. Les liens entre management et QVT, le maintien de l’emploi, la prise en compte de l’évolution et le développement de carrière des salariés, la conduite du changement, les relations sociales entre les collaborateurs, le dialogue social, ou encore la mise en œuvre de l’organisation du travail, redeviennent fondamentaux dans le plan d’action des RH.

En somme, l’apparition de la QVCT dans le Code du travail vise à ce que les RH évitent de se focaliser uniquement sur les animations de la vie de bureau et les moments de convivialité. Car, si ces actions font bien partie de la QVCT, elles ne sont pas centrales pour le bien-être au travail des collaborateurs.

En résumé, pour une QVCT réussie, vous devez être principalement attentif à deux choses : la mise en place d’espaces de dialogue réguliers avec les salariés et l’amélioration de la performance organisationnelle. Ces deux objectifs permettent ainsi de développer un environnement stable et résilient sur le long terme.

📖 Découvrez notre guide sur les Espaces de discussion sur le travail, qui présente en 5 questions - clé cet élément crucial pour améliorer la QVCT.

Nos intervenant·es au LAD animent des ateliers et formations sur + de 100 thèmes relatifs à la QVCT.

En savoir + sur la QVCT

Retrouvez davantage d'informations sur la QVCT à travers nos articles dédiés au sujet :

📒Télécharger le Guide complet de la QVCT

📺 Les meilleurs médias QVT pour réussir votre veille sur la QVCT

📈Démarche QVCT : comment l'initier en 4 étapes

🐣Les start-ups du bien-être au travail qui cartonnent pour trouver des nouvelles idées d'actions QVT